Beatus Vir — Ps. I

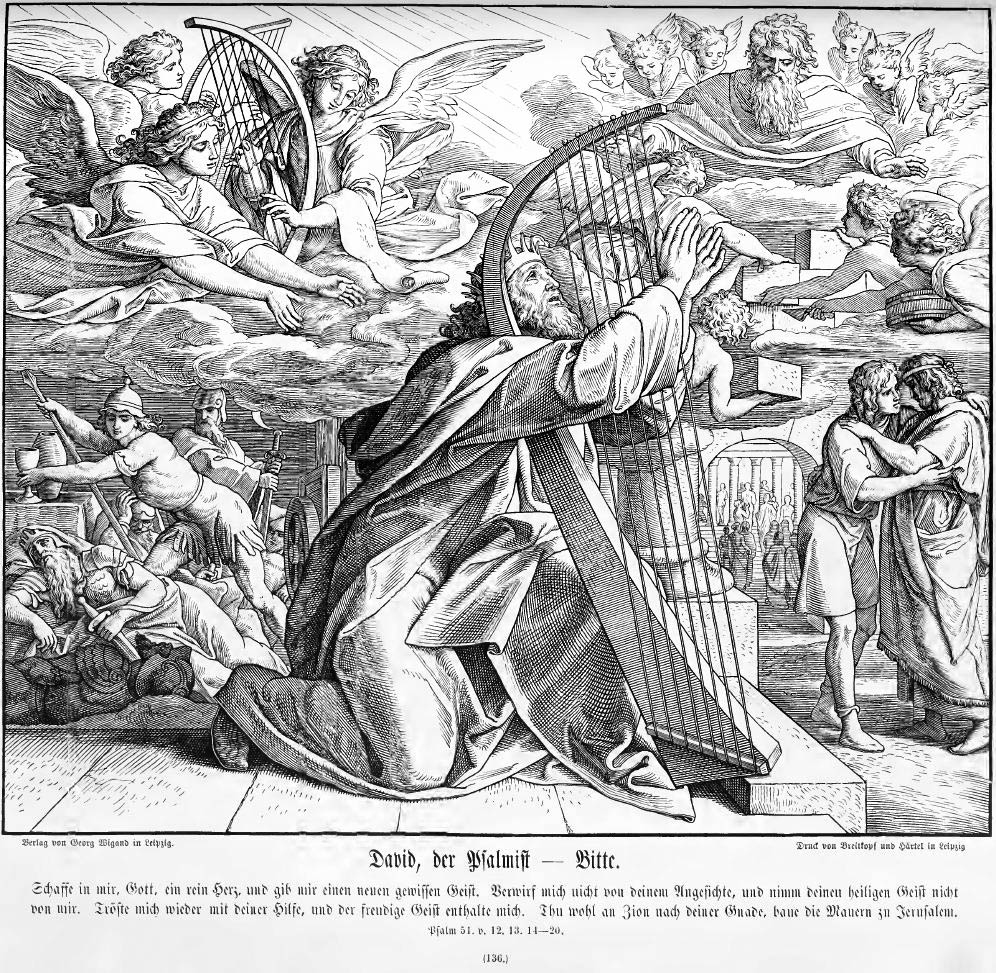

David als Harfenspieler vor dem Himmlischen Hofstaat: „Der Herr kennt den Weg der Gerechten“

Der erste Psalm steht wie ein Vorwort vor dem gesamten Psalter, und alles spricht für die Vermutung, daß dieses Lied auch genau zu diesem Zweck gedichtet und gesungen worden ist. Wann und von wem ist unbekannt, vermutlich fällt die Abfassung eher in die spätere Zeit, als der Psalter aus verschiedenen Sammlungen zusammengestellt wurde. Und so, wie im gesamten Psalter auch sehr altes Lied- und Gebetsgut versammelt wurde, mögen auch die Worte und Gedanken von Ps 1 auf ältere Zeit zurückgehen.

Die christliche meist auf Augustinus beruhende Kommentierung neigt dazu, diesen Psalm als Glücklichpreisung Christi als des vollendeten Menschen zu verstehen – und wer wollte dem aus der heutigen Perspektive von 2 Jahrtausenden Christentum widersprechen.

Tatsächlich liest Augustinus und lesen mit ihm fast alle Kirchenväter die Psalmen auf Christus hin – sei es, als sein Gebet im Dialog mit dem Vater, sei es, als Lob der Kirche, das in ihm den vollendeten Beter sieht und den in vielen Psalmen versprochenen Erlöser erkennt. Ohne dieser Deutung in christologischer Perspektive widersprechen zu wollen, drängt sich für den betenden Leser der Gegenwart doch auch ein näher am Text liegendes Herangehen auf. Er weiß schließlich daß diese Texte viele Jahrhunderte vor der Menschwerdung Christi verfaßt worden sind, und er kann auch nicht übersehen, daß die jüdischen Beter des Psalters diese Texte viele Jahrhunderte lang jedenfalls nicht primär auf den erhofften Messias, Christus, den Gesalbten, hin, gelesen und gebetet haben, sondern eben so, wie der Text da steht. Als das Gebet Israels, seines Alltags und seiner Nöte, aber auch Hoffnungen, so wie das Buch der Psalmen ihnen von ihren Priestern vorgebete und ihren Vätern überliefert worden ist.

Soweit die Psalmen Israels übehaupt eine messianische Blickrichtung haben – und das ist nur beim kleineren Teil der Fall – richtet sich dieser Blick in sehr unscharfer Weise auf eine Hoffnung für die Zukunft, oft mehr auf das irdische als das ewige Heil, und kann sich nicht – wie bei Augustinus und den anderen Kirchenvätern – auf eine gesicherte Offenbarung aus bereits geschehener Geschichte stützen. Wie Vexierbilder zeigen die Psalmen je nachdem, von welcher Seite aus man sie betrachtet, ein sehr unterschiedliches Bild. Das eine wird vom überlieferten Text der Zeit vor Christus – und eben diesen Text hat der Beter vor Augen und auf der Zunge - gezeichnet, das andere von der Sicht des Evangeliums her bestimmt. Diese Bilder sind teilweise sehr verschieden, ja sogar widersprüchlich, und diese beiden miteinander zu vereinbaren ist keine leichte Sache. Man kann sich das leicht machen, indem man alleine das Bild aus der Sicht des Evangeliums vor Augen stellt – und damit beim Beter der Gegenwart eine kaum erträgliche „kognitive Dissonanz“ hervorrufen. Vielleicht liegt darin ein Grund dafür, daß das Psalmengebet seit einem Jahrhundert so weitgehend aus der Übung gekommen ist.

Unser Erklärungsversuch stellt sich die Aufgabe, bei Testgestalt und (vermutetem) Verständnis des Beters im alten Testament anzusetzen und von daher Verständnisbrücken für den heutigen christlichen Beter zu schlagen. Das ist nicht immer leicht. Wäre es das, wären mehr Juden aus der Zeit Christi über diese Brücke gegangen und wären nicht auf ihrer Seite stehen geblieben, um noch weiter Jahrtausende auf den von ihnen erwarteteten ganz anderen Messias zu warten. Vergeblich, wie man ihnen zurufen muß, denn einen anderen Messias als den in Bethlehem geborenen wird es für sie nicht geben.

Der Ansatz beim Verständnishorizont des Alten Testamentes bedeutet natürlich auch, zunächst vom Text, so wie er dem Beter vor Augen steht, auszugehen. Damit rücken auch die historischen Umständen seiner Entstehung und die Beziehung zu den ganz persönlichen Lebensumständen des jüdischen Beters ins Blickfeld. Allerdings gibt es bei beidem viele Unbekannte. Die Textüberliefrung ist an vielen Stellen ganz und gar nicht eindeutig, und auch im Wissen um die Lebensumstände der Menschen des ersten Jahrtausends vor Christus klaffen viele Lücken. Das gilt auch für den Glauben des Volkes Israel, dessen Bild aus unserer Sicht überraschend viele blinde Stellen aufweist.

Doch zurück zum Eröffnungspsalm des Buches der Psalmen, nach dem hebräischen Text des „Buches der Lobpreisungen“.

Psalm 1 stellt in zwei Abschnitten auf sehr geraffte Weise die Perspektiven des menschlichen Lebensweges zwischen gut und böse vor Augen, zwischen – christlich gesprochen – ewiger Seligkeit in der Anschauung Gottes und Verdammnis in die Gottferne. Die Verben des ersten Satzes „folgen – gehen – sitzen“ zeichnen zunächst ein negatives Bild, eine Warnung vor den Gefahren dieses Weges: dem Rat der Gottlosen zu folgen, sich auf den Weg der Sünder zu begeben, sich in der Gemeinschaft der Bösen und mit dem Bösen festzsetzen. Dem folgt im nächsten Atemzug der Gegenentwurf: Weg und Willen auszurichten am Gesetz des Herrn und deses Gesetz in allem zur Richtschnur zu machen.

Dem Appell folgt das Versprechen der Belohnung: Das so gestaltete Leben wird gedeihen wie der Baum am Ufer eines Flusses - schon an sich für Bewohner eines von Wüsten und Steppen geprägten Landes ein überaus anziehendes Gleichnis. Für den Hörer vor zweitausend Jahren oder den heutigen Leser mit Kenntnis des alttestamentlichen Weltbildes weist diese Analogie jedoch über das gegenwärtige Leben hinaus: Die Bäume, deren Laub nie abfällt und die reichlich Früchte tragen, erinnern an die Bäume an den lebensspendenden Wassern des Paradieses, wie sie Ezechiel (Kap. 47) in seiner Vision gesehen und wie sie im (apokryphen) ersten Buch von Enoch so eindrücklich beschrieben sind. Für den Beter der vorchristlichen Zeit mit ihrer sehr unentwickelten Vorstellung vom Jenseits war das vielleicht nur eine Erinnerung an Mythen der Vorzeit und konnte bestenfalls nur undeutlich über das gegenwärtige Leben hinausweisen. Für den christlichen Beter, der den „Strom lebendigen Wassers“ und den an seinem Ufer stehenden Baum des Lebens aus der geheimen Offenbarung (22, 1) als Zentrum des ewigen Lebens kennt, liegt in dieser Analogie die Verheißung des zukünftigen Paradieses.

Dem vor- wie dem nachchristlichen Beter gilt jedoch die in den folgenden Versen ausgesprochene Warnung vor den Folgen, die ein nicht am Gesetz des Herrn ausgerichtetes Leben nach sich zieht: sie gehen zugrunde und haben keinen Platz in der "Gemeinde der Gerechten". Für den jüdischen Beter der Jahrhunderte vor Christus mag das vor allem als Drohung mit dem eigenen Tod, mit dem Aussterben der Familie, mit dem Erlöschen aller irdischen Pläne und Hoffnungen wahrgenommen worden sein. Für den Christen klingt unüberhörbar das Gericht an der Schwelle zum ewigen Leben an, und die Mitgliedschaft in oder Verbannung aus der Gemeinschaft der Heiligen.

Der letzte Vers enthält eine sprachliche Schwierigkeit, die in Übersetzungen, die auf das Hebräische zurückgehen (hier sind Septuaginta und Vulgata eingeschlossen), immer wieder auftritt: „Kennen“ hat in der Sprache der Bibel eine stark aktive Komponente: Wenn es in Psalm 146 heißt, daß Gott die Zahl der Sterne „kennt“, bedeutete das, daß er sie festsetzt; wenn die Sprache des alten und auch noch des neuen Testaments mitteilt, daß ein Mann seine Frau „erkennt“, heißt das, daß er mit ihr ein Kind zeugt. Der Herr „kennt“ also nicht nur den Weg der Gerechten, er „gestaltet“ ihn auch. Beim zweiten Teil des Verses fehlt diese aktive Komponente: Der Weg der Gottlosen führt quasi „von sich aus“ in den Abgrund.

So gelesen ist Psalm 1 ein verhältnismäßig leicht zu entschlüsselndes Musterbeispiel dafür, wie sich in Texten des alten Testaments die Verständnisebenen des vorchristlichen Judentums und des Christusglaubens durchdringen, aufeinander aufbauen und sich gegenseitig interpretieren. Bei vielen anderen Liedern, die eine kompliziertere Geschichte der Entstehung und Überlieferung haben, fällt das wesentlich schwerer. Und nicht bei allen ist es zufriedenstellend möglich.

Letzte Bearbeitung: 13. Mai 2024

*