Laudate Dominum, de coelis — Ps. CXLVIII (148)

„Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot, und sie waren erschaffen“. (148; 5)

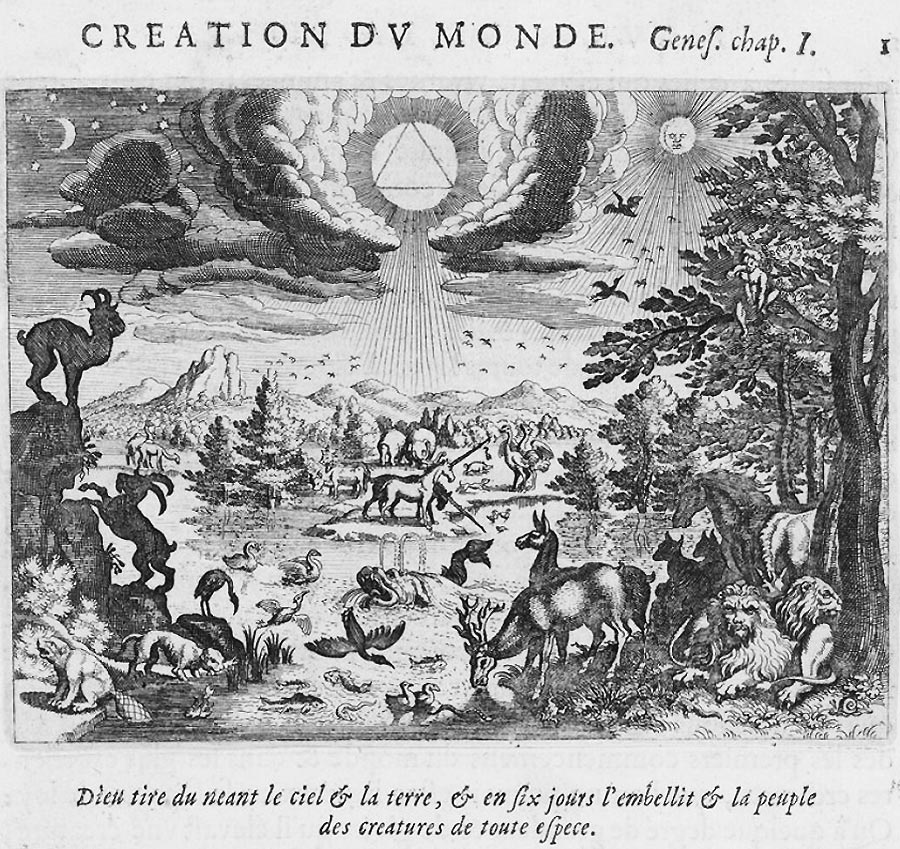

Psalm 148 nimmt die bereits in Psalm 146 eingenommene oder doch wenigstens angedeutete kosmische Perspektive wieder auf: Die ganze Schöpfung, von den himmlischen Heerscharen und den Sternen des Himmels im ersten Teil (1 – 6) bis zu der Erde und ihren Bewohnern im zweiten Teil (7 – 13) sollen das Lob des Herrn verkünden. Neben den Gebirgen und den Meeren wird die irdische Seite dann vor allem durch ihre lebenden Kreaturen repräsentiert – von den Ungeheuern der See, den wilden und den nützlichen Tieren, bis hin zu der in reicher hierarchischer Ordnung aufgezählten Menschenwelt: Sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn allein sein Name ist erhaben (13). Diese beiden Teile werden jeweils durch einen zwar nicht völlig gleichlautenden, aber doch erkennbar parallel aufgebauten Refrain (Vers 5 und 6 sowie 13) abgeschlossen. Der abschließende Vers 14 erscheint formal wie inhaltlich irgendwie „angehängt“ und wird von vielen neueren Erklärern als spätere Zutat angesehen. Das erscheint auch von daher plausibel, daß 14 auf einen Gedanken vorausweist, der dann in Psalm 149 deutlicher ausgeführt wird: Die besondere Rolle Israels im Weltenplan des Schöpfers.

Schon bei oberflächlichem Durchlesen fällt die Ähnlichkeit von Psalm 148 zum sogenannten „Lobgesang der drei Jünglinge“ aus dem 3. Buch Daniel auf. Dieser Gesang ist eine große Litanei des Gotteslobes, die dem Bericht nach von den drei wegen ihrer Treue zu Jahweh in eine Feuergrube geworfenen jungen Juden gesungen wurde – und die dann wunderbar erretet wurden und den Sinn des Königs Nebukadnezar umstimmten. Wenn man diese Litanei ihres Rahmens und der nach jedem Halbvers eingeschobenen Responsorien entkleidet, bleiben 31 Zeilen übrig, die sich wie eine erweiterte Fassung von Psalm 148 lesen und die hier, da man diese Form im Netz nicht findet, samt der Verzeilen nach der Vulgata-Version) so eingeschoben werden sollen:

58 - Preist den Herrn, ihr Himmel;

59 - Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn;

60 - Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel;

61 - Preist den Herrn, all ihr Mächte des Herrn;

62 - Preist den Herrn, Sonne und Mond;

63 - Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel;

64 - Preist den Herrn, aller Regen und Tau;

65 - Preist den Herrn, all ihr Winde;

66 - Preist den Herrn, Feuer und Glut;

67 - Preist den Herrn, Frost und Hitze;

68 - Preist den Herrn, Tau und Schnee;

69 - Preist den Herrn, Eis und Kälte;

70 - Preist den Herrn, Raureif und Schnee;

71 - Preist den Herrn, ihr Nächte und Tage;

72 - Preist den Herrn, Licht und Dunkel;

73 - Preist den Herrn, ihr Blitze und Wolken;

74 - Die Erde preise den Herrn;

75 - Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel;

76 - Preist den Herrn, all ihr Gewächse auf Erden;

77 - Preist den Herrn, ihr Quellen;

78 - Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse;

79 - Preist den Herrn, ihr Tiere des Meeres

und alles, was sich regt im Wasser;

80 - Preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel;

81 - Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme;

82 - Preist den Herrn, ihr Menschen;

83 - Preist den Herrn, ihr Israeliten;

84 - Preist den Herrn, ihr seine Priester;

85 - Preist den Herrn, ihr seine Knechte;

86 - Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der Gerechten;

87 - Preist den Herrn, ihr Demütigen und Frommen;

Damit wird sichtbar: Der Kern der Litanei der Jünglinge im Feuerofen ist nichts anderes als eine nur wenig veränderte Version von Psalm 148, erweitert durch die die oben erwähnten refrainartigen „Zwischenstrophen“.

Das ist in mehrerer Hinsicht aufschlußreich. Wenn der nicht als Litanei überlieferte Psalm 148 offenbar auch als Litanei gesungen werden konnte, kann man das auch für andere Psalmen vermuten – zumal dann, wenn sie aus einer Reihe ähnlich oder parallel aufgebauter Verse bestehen.

Die Entstehungszeit des Buches Daniel insgesamt und des 3. Buches insbesondere ist unsicher – für Buch 3 deutet vieles deutet auf eine relativ späte Entstehung im 3. oder 2. vorchristlichen Jahrhundert hin. Das wäre also nach der für mindestens ein Jahrhundert früher vermuteten „Endredaktion“ des Psalmenbuches und würde darauf hindeuten, daß auch nach dieser „Endredaktion“ noch unterschiedliche Versionen von Psalmen im Umlauf waren – nichts anderes ist nach den Bedingungen einer Gesellschaft zu vermuten, in der die prinzipiell mögliche und auch praktizierte „Verschriftlichung“ der heiligen Schrift noch lange nicht zu einer „Vereinheitlichung“ geführt hatte.

Die Parallele im 3. Buch Daniel kann auch zum Verständnis der oben als „wie angehängt“ beschriebenen Schlußstrophe dienen: Sie faßt zusammen, was im Bericht über die Jünglinge in der Feuergrube ausführlich und in konkreter Form ausgesprochen ist: Der nahezu bekehrte König erkennt die Größe Jahwehs an und befiehlt seinem ganzen Reich, von der Verfolgung der Juden abzusehen und ihnen mit Achtung zu begegnen.

Zwei letzte Gedanke noch zu dem in Psalm 148 und dementsprechend auch im großen „Lobgesang“ entfalteten Bild von der Welt und ihrer Erschaffung. Beide stimmen darin überein, daß sie eine in den Schöpfungsberichten der Genesis klaffende unerklärliche Lücke zumindest ansatzweise schließen: Sie setzen die dort unerwähnt bleibende Erschaffung der Himmelswesen wie selbstverständlich an die erste und oberste Stelle und bringen sie in unmittelbare Verbindung mit den Gestirnen und den anderen „Mächten des Herrn“ , den „Wassern über dem Himmel“ und dem „Sturmwind, der sein Wort vollzieht“. Interessant ist schließlich noch der Unterschied im Bild vom Menschen, den man in beiden Texten aufspüren kann.

Psalm 148 zeichnet ein geradezu pyramidenähnliches Bild von einer hierarchisch geordneten irdischen Gesellschaft: An der Spitze die Könige, dann die Fürsten und „Richter“ als deren ordnende Helfer und schließlich das Volk, dessen Gliederung durch die Nennung der beiden Geschlechter und Altersstufen angedeutet wird. Der „Lobgesang“ richtet demgegenüber seine Aufmerksamkeit eher auf die geistliche Seite: Die Priester und Gottesdiener, in denen man wohl die Leviten erkennen kann, die „Geister und Seelen der Gerechten“, die offenbar auch nach dem Tod noch weiterleben und eine Vorstufe des christlichen Begrifs der Heiligen darstellen und schließlich alle „Demütigen und Frommn“ – unabhängig von ihrem weltlichen Stand.

Beide Perspektiven zusammen ergeben dann ein Bild vom Menschen, seiner Lebensweise und seines Lebenszieles, das das Verständnis des Christentums nicht nur vorbereitet, sondern ihm bereits weitestgehend entspricht. Der Herr, wie Septuaginta und Vulgata den Namen des Gottes Israels umschreiben, wollte seinem Volk den Übergang zum neuen und vollkommeneren Verständnis seiner Welt und seines Wesens leicht machen – und doch war er vielen zu beschwerlich.

Im Tempel auf dem Zion bildete der Gesang der drei Psalmen 148 – 150 den Abschluß jedes feierlichen Gottesdienstes. Diese Gewohnheit wurde auch von den christlichen Betern – vor allem natürlich in den Mönchsgemeinschaften – seit frühester Zeit übernommen und lange beibehalten. Im Brevier der Festlegung nach Trient bildete diese Gruppe den Abschluß der sonntäglichen Laudes. Erst die Neuordnung des Psalmengesangs in der Brevierreform von Pius X. bereitete dieser Tradition ein Ende

Letzte Bearbeitung: 22. April 2024

*