Dilexi. quoniam exaudiet — Ps. CXV. (116b)

„Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn“. (115; 4)

Die Tradition von Septuaginta und Vulgata beginnt hier einen neuen Psalm – setzt aber in vielen älteren Ausgaben die Zählung der Verse nach dem vorhergehenden fort: Psalm 115 beginnt dann also mit Vers 10.

Dieser Vers markiert mit dem „credidi“ zweifellos eine Parallele zu dem „dilexi“ des Anfangs von 114 – doch danach setzen sprachliche Unklarheiten ein. Wie der „Lügner“ von Vers 11 zustande kommt, ist zumindest erklärungsbedürftig. Der Übergang zu dem rituellen Element der Dankopfer-Mahlzeit mit dem „Ich will den Kelch des Heils erheben“ erscheint einigermaßen abrupt – zumal das dann folgende „vor seinem ganzen Volke“ sogleich den Blick über das häusliche Gastmahl hinaus weitet und die Gesamtheit der Gottesfürchtigen in den Blick nimmt. Es folgt in Vers 15 dann die Wendung „kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen“, die nach allgemeiner Deutung am besten zu verstehen ist, wenn man sie in ihr (scheinbares) Gegenteil wendet: „kostbar ist dem Herrn des Leben seiner Frommen“.

Gestützt wird diese Leseweise durch V. 14 von Psalm 71, wo es in ganz ähnlichem Zusammenhang heißt: „Kostbar ist dem Herrn das Blut der Armen und Schwachen“. Das Blut ist nach jüdischem Verständnis das Signum des Lebens überhaupt. Das Blut und Leben seiner Frommen ist dem Herrn nicht gleichgültig, denn – so geht der Gedankengang dann etwas weniger sprunghaft weiter, diese Frommen sind doch „Söhne deiner Magd“, nicht gleichrangige Erben, aber doch Schutzbefohlene und Schutzwürdige, die mit Recht auf Gottes Hilfe und Rettung vertrauen (credidi). Und so befreit er sie denn aus ihrer Not – und empfängt dafür den ihm geschuldeten Dank, und jetzt wieder: nicht nur beim häuslichen Dankopfermahl, sondern auch öffentlich, im Tempel und vor dem ganzen Volk.

Für den gläubigen Juden mögen diese neun Verse den ganzen inneren Gehalt und äußeren Ablauf einer Dankopferfeier vor Augen gestellt haben – nicht im Sinn einer nachvollziehbaren Beschreibung, sondern eher als Benennung von Stichworten, deren Zusammenhang den Frommen so gegenwärtig war, dass er sie auch in poetischer Verdichtung richtig verstehen konnte. Die Dankeszeremonie hatte zwei Teile, den öffentlichen mit dem Jahweh geschuldeten Opfer im Tempel vor dem ganzen Volke, und dem privaten beim Opfermahl – das man sich freilich nicht nur im groß-familiären Rahmen vorstellen muß, sondern zu dem auch die Nachbarn und (Geschäfts-) Freunde eingeladen waren. Und ebenso umfassend war der geistige, der religiöse Gehalt einbegriffen. Vor allem die Verpflichtung, dem Herrn für die von ihm erwiesenen Wohltaten zu danken, und die Anerkenntnis, dass der Herr ein gnädiger und barmherziger Gott ist, dem das Wohl seiner Frommen „kostbar“ ist – obwohl diese Frommen doch nur „Kinder der Magd“ sind, und daher dieses Wohlwollen nicht einklagbar verdient haben.

Die Wendung „Du sprengst meine Fesseln“ in Vers 17 war in diesem Zusammenhang wohl eher allgemein hinsichtlich der Befreiung aus Bedrängnissen jeder Art zu verstehen, mußte jedoch bei jedem gläubigen Juden die Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft und dem babylonischen Exil hervorrufen.

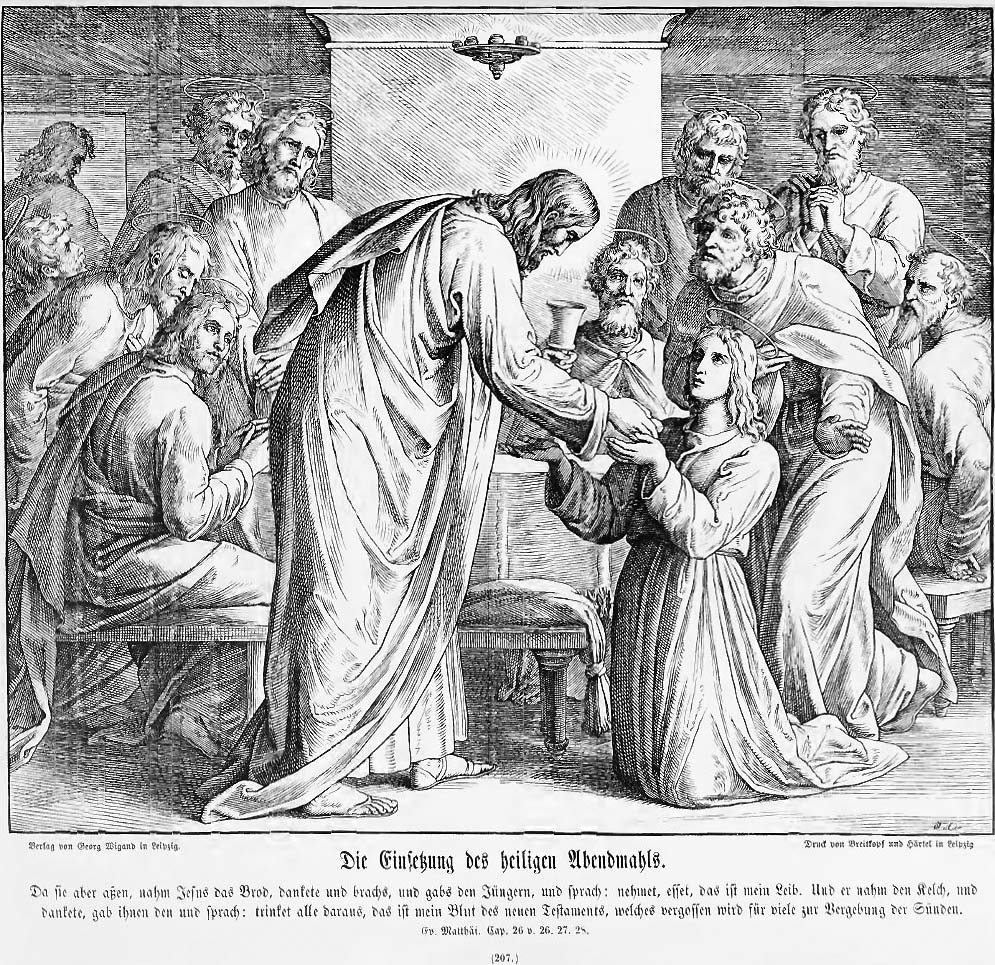

Für die christlichen Beter war der kultische Zusammenhang spätestens mit der Vertreibung aus dem Gottesdienst in Tempel und Synagogen nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar. Er blieb jedoch an einer ganz zentralen Stelle erhalten, nämlich im Kommuniongebet des Priesters: „Wie könnte ich dem Herrn all das vergelten, was er an mir getan hat? Den Kelch des Heiles will ich nehmen und anrufen den Namen des Herrn.“ Womit nicht gesagt sein soll, daß dieser Vers unmittelbar aus der jüdischen Gebetspraxis in die Liturgie der Kirche übernommen worden wäre, aber wohl schon früh hat sich die Praxis herausgebildet, Gebete gerade der Messliturgie nicht „eigenschöpferisch“ zu entwickeln, sondern aus dem Vorrat der Schriftworte und insbesondere der Psalmen zu entlehnen.

Für den Psalm 115 lag eine christliche Deutung und Überformung des gesamten geistlichen Inhalts auf der Hand. Die rätselhafte Wendung von den Menschen als Lügnern wird wohl schon im Brief an die Römer (3,4) in dem Sinne gedeutet, daß die Menschen sich durch den Abfall in der Ursünde als untreu und unwahrhaftig erwiesen haben – von ihnen ist nichts gutes zu erwarten. Und dennoch war Gott das Heil seiner (nur sehr bedingt) Frommen so kostbar, daß er seinen eingegebenen Sohn dahin gegeben hat, um sie zu retten (Joh. 3, 16) und sie so aus den Fesseln nicht nur der Ägypter oder Babylonier, sondern der Sünde und des bösen Feindes überhaupt befreit hat. Die Söhne Deiner Magd – das sind jetzt die Kinder der Kirche.

Letzte Bearbeitung: 18. April 2024

*