Confitemini Domino — Ps. CXVII. (118)

„Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn.“ (117; 26)

Die Vermutung, daß es sich bei Psalm 116 um eine verselbständigte Akklamation handeln könnte, wird auch dadurch gestützt, daß der darauf folgende Psalm 117 in mehreren Versen Formulierungen enthält, die man am besten verstehen kann, wenn man sie als solche Akklamationen betrachtet. Vieles spricht dafür, daß es sich hier um einen Wechselgesang handelt, der zu liturgischem Anlaß von Vorsängern und Volk abwechselnd intoniert wurde.

Er beginnt in den Versen 1 – 4 mit dem dreifachen Aufruf an das Volk zum Gotteslob und gibt auch gleich die Antwort vor, mit dem das Volk dieses Lob aussprechen (oder singen) soll. Diesem Auftakt folgen fünf Verse mit einem lehrhaft vorgetragenen Vertrauensbekenntnis – und danach kommen erneut drei Verse, die mit einem Refrain oder einer Akklamation enden : Ich wehre sie (nämlich nicht näherbestimmte Gegner und Feinde) ab im Namen des Herrn. Danach folgen weitere Verse, die das Vertrauensbekenntnis fortsetzen, und sie leiten über zu einem Abschnitt, der ausdrücklich als Lied und Bekenntnis des frommen Volkes eingeleitet wird:

Frohlocken und Jubel ertönt in den Zelten der Gerechten: „Die Rechte des Herrn wirkt große Taten…“ Die Einheitsübersetzung läßt dieses Lied im Lied – wenn es denn eines ist – über drei Halbverse gehen (bis Ende Vers 16) – der Inhalt spricht jedoch nicht dagegen, auch noch weitere Verse als Bestandteil des Liedes der Gerechten zu lesen.

Die Verse 19 und 20 bringen eine neue Perspektive in den Ablauf. Nun ist die Rede von den Toren der Gerechtigkeit, die geöffnet werden sollen, um „den Gerechten“ den Weg zum Herrn“ zu erschließen, und damit bekommt die Liturgie, in deren Rahmen dieser Psalm wohl entstanden ist, einen erkennbaren Ort: Der Psalm erscheint als ein Prozessionslied, mit dem Gruppen von „Gerechten“ zum Tempel hinaufziehen und schließlich Einlaß durch eines der Tore begehren, die nu den gottesfürchtigen Juden offenstanden: vom quasi öffentlichen Vorhof der Heiden in den heiligen Bezirk mit dem Opferaltar und dem eigentlichen Tempelbau. Diesen selbst durften freilich nur die Priester betreten. Endpunkt der Prozession des frommen Volkes war der auf einer hohen Plattform errichtete und mit vier Hörnern gekrönte gewaltige Altar (V. 27), der zu feierlichen Anlässen von den Frommen umschritten wurde.

Begriffe wie „Prozession“ oder gar „Umschreiten“ sind aber wohl nur begrenzt geeignet, um das Geschehen zu beschreiben, das sich an den großen Festtagen um diesen Altar abspielte. Die Vulgata spricht in ihrer Wiedergabe von Vers 27 davon, diesen Festtag „in condensis“ zu begehen – worunter man sich wohl so etwas wie ein Gedränge vorzustellen hat. Und so geht man wohl nicht fehl, hier an den Menschenwirbel zu denken, in dem moslemische Pilgermassen die Kaaba in Mekka umkreisen – deren Proportionen übrigens denen des Tempels nachempfunden sein sollen.

Diese Verse enthalten aber nicht nur einen Hinweis auf den Ort, sondern auch auf den Zeitpunkt des hier begangenen Festtages. Nach der Erläuterung Reischls geben die Verse 24 und 25 den Ruf wieder, den die Frommen an den sieben Tagen des Laubhüttenfestes bei ihren Prozession um den Altar immer wieder wiederholten. Bei dieser Prozession trugen sie Gebinde aus genau vorgeschriebenen Zweigen in den Händen – gerade so, wie das in Vers 27 als Aufforderung oder als Beschreibung wiedergegeben ist. Dazu kommt noch, daß Psalm 117 der letzte Psalm in der Reihe des „Großen Hallels“ ist, dessen Gesang quasi das „liturgische Rückgrat“ der Liturgie des Laubhüttenfestes darstellt. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis, der diesen Psalm mit der Liturgie des Laubhüttenfestes verbindet. Vers 26 endet mit der Zeile: Benedictus, qui vernit in Nomine Domini. Reischl und andere sehen darin zusammen mit dem folgenden „Wir segnen Euch vom Hause des Herrn her“ einen Ruf, mit dem die Priesterschaft die Menge der Frommen zum Abschluss ihrer Prozession empfing.

Andere sehen darin die Wiedergabe eines Begrüßungsdialoges, mit dem zunächst die Menge die genau zu diesem Zeitpunkt auftretende Priesterschaft grüßte – die dann mit einem Segenssgruß antwortete. Gestützt wird diese Ansicht darauf, daß der Hohepriester als Bestandteil seines Ornates einen goldenen Stirnreif trug, auf dem der unaussprechliche Gottesname, das Tetragramm JHWH, eingraviert wart: Wenn der Hohepriester seines Amtes waltete, handelte er „im Namen des Herrn“.

Die Hohenpriester der Zeit Chrisi und der unmittelbar davor liegenden Jahrzehnte oder Jahrhunderte erscheinen in der Geschichtsschreibung vielfach als skrupellose Machtpolitker mit überwiegend säkularen Interessen – vermutlich zutreffend. Aber dem Ideal nach waren sie doch immer noch auch die Nachfolger der früheren Priesterkönige und Richter, die nicht nur dem Opferdienst im Tempel vorstanden, sondern „im Namen des Herrn“ einen Teil der Gegenwart Gottes inmitten seines auserwählten Volkes verkörperten. Im „einfachen Volk“ mag diese Erinnerung stärker präsent gewesen sein als bei der Tempelpriesterschaft, die sich längst an ihre politische Rolle als Befehlsempfänger, aber auch Kollaborateur und Profiteur der jeweiligen Besatzungsmacht gewöhnt hatte.

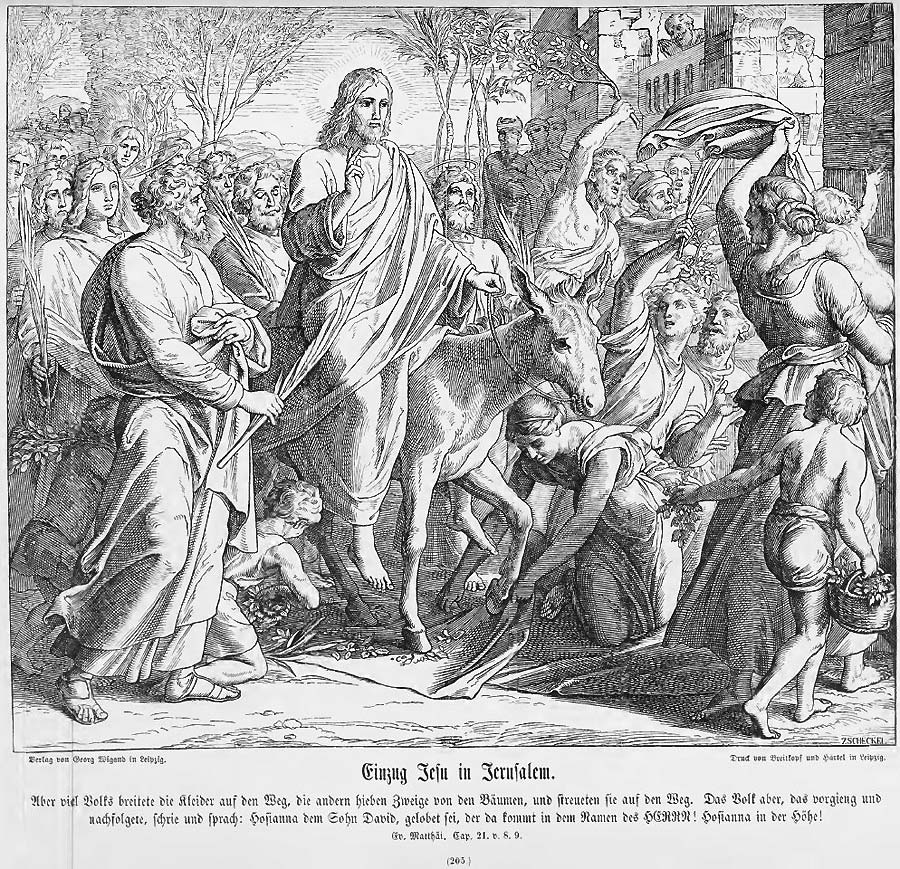

Vor diesem Hintergrund vertieft sich noch einmal die Einsicht in die volle Bedeutung des Vorfalles am (heute so genannten) Jaffa-Tor, als eine fromme (wenn auch, wie sich schon kurz darauf herausstellen sollte, auch wankelmütige) Menge den Wanderrabbi und Wundertäter Jesus von Nazareth samt Gefolge bei seinem Einzug in Jerusalem zum Paschafest mit Palmzweigen in den Händen und dem Ruf „Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn“ begrüßte. Bis die „Bauleute“ den endlich gefundenen Eckstein dann doch wieder verwarfen.

Und so ist Psalm 117, der voll im Kult und der Frömmigkeit des alten Israel verwurzelt ist und in dem expressis Verbis keine einzige Zeile „messianisch“ zu lesen ist, vielleicht der messianischste von allen.

Die letzten drei Verse des Psalms, die aufgrund von Überlieferungsproblemen nur zwei Nummern (28 und 29) haben, erscheinen wie auch schon andere Abschnitte des Psalms als Wiedergabe von Gebeten der Frommen bei ihrem Gottesdienst im Tempel. Und anders als manche der so überlieferten Gebete, können sie auch heute noch ohne Zögern und Stirnrunzeln von all denen nachgesprochen werden, die in Jesus dem Christus den wahren Menschensohn des Gottes mit dem unaussprechlichen Namen erkannt haben.

Letzte Bearbeitung: 18. April 2024

*