Qui confidunt — Ps. CXXIV. (125)

„Wer auf den Herrn vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der ewig bleibt.“ ()124; 1

Psalm 124 scheint zunächst in Tonart und Gedankenführung ebenfalls an seine Vorgänger anzuschließen, wenn er in einfachen Bildern in den ersten beiden Versen das auf Dauer gegründete Heil Jerusalems und derer, die in dieser Stadt (d. h. in ihrem Gesetz) leben, besingt. Doch dann kommt in Vers 3 ein zusätzlicher Gedanke ins Spiel, der von der Erfahrung geprägt ist, daß Jerusalem – wiewohl auf ewig von Gott auserwählt – sehr wohl zeitweise unter das Szepter, also die Herrschaft von „Frevlern“ oder „Sündern“ fallen kann – darunter sind hier wohl die heidnischen Völker wie Babylon oder die Perser zu verstehen. Diese Frevlerherrschaft ist ein großes Übel, weil sie auch die „Gerechten“ (also die gottesfürchtigen Juden) dazu verleiten kann, die Hände nach Frevel oder Ungerechtigkeit auszustrecken.

Moderne Erklärer greifen hierwie des öfteren zu soziologischen Verständnisversuchen – etwa dahingehend, daß die „Gerechten“ durch die Aussicht auf von der Fremdherrschaft zu erwartende materielle Vorteile zur Kollaboration und Mitwirkung an (nach jüdischem Verständnis) unrechtmäßigen Maßnehmen verleitet werden könnten. Das ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Dichter der Psalmen waren bei aller Gottesfurcht und Gottesergebenheit gegenüber den sozialen Übeln ihrer Umwelt durchaus wahrnehmungsbereit. Wahrscheinlicher scheint jedoch – und das wird z.B. durch die Wortwahl der Vulgata gestützt – daß hier ein Übel angesprochen ist, das Israel immer wieder befiel, wenn es sich zu nahe auf seine heidnische Umwelt einließ: Die Tendenz, vom Jahwe-Glauben abzufallen und sich den vermeintlich stärkeren Göttern der Heiden zuzuwenden und – schlimmster aller Gräuel – an deren Opfern teilzunehmen. Danach stünde hier die spirituelle, die religiöse Ebene im Vordergrund, ohne eine soziale ganz auszuschließen.

In der abschließenden Bitte von Vers 5 fließen dann mit der Einführung eines neuen Themas beide Sichtweisen zusammen: Alle, die auf welche Weise auch immer den von den gottlosen Fremden ausgehenden Versuchungen erlegen sind, möge der Herr „entfernen“, damit endlich Friede in Israel einkehre. Damit wird ein Gedanke aufgegriffen, der schon einmal am Schluß von Psalm 100 angesprochen wurde: Im wahren Jerusalem ist kein Platz für Übeltäter. Dort ist sogar von „austilgen“ die Rede. Die Stadt Jahwes ist nicht nur eine Heilige Stadt – sie ist auch alleine den Heiligen vorbehalten.

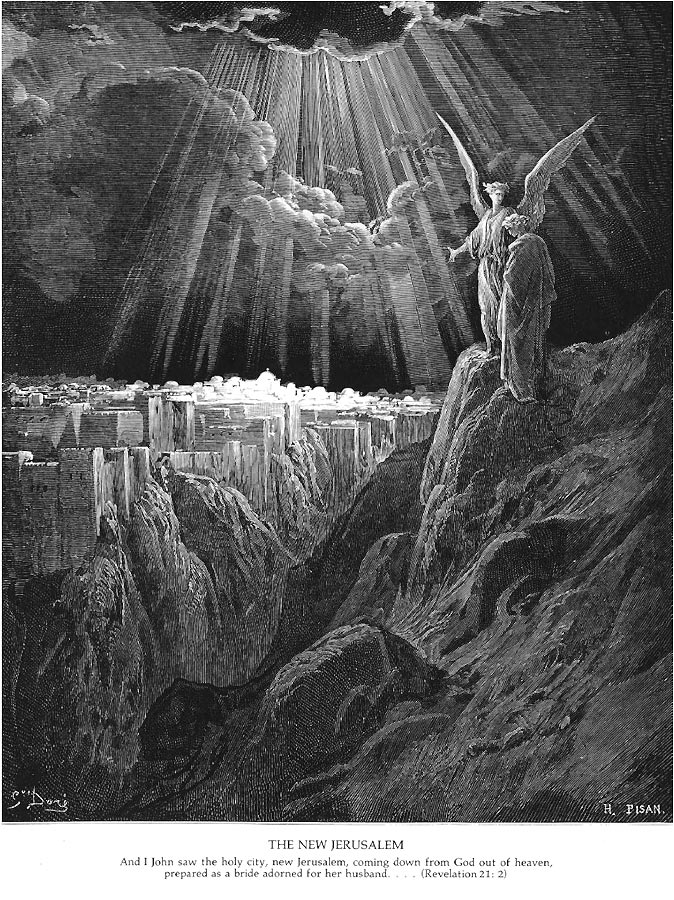

Für das himmlische Jerusalem kann jeder Christ dieser Vorstellung folgen. Für das irdische oder jede irdische Stadt überhaupt eher nicht – obwohl es derartige Versuchungen nicht nur bei den Katharern des 13. Jh. immer wieder gegeben hat. Aber die Lehre Christi hat dem im Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen (Matth. 13, 24-30) die Grundlage entzogen.

Im Judentum, noch stärker im Islam, ist diese Vorstellung freilich keinesfalls überwunden. Das gilt nicht nur für die „heilige Stadt“ Mekka, deren Betreten unter Berufung auf entsprechende Aussagen des Korans – die ihrerseits alttestamentliche Vorläufer haben - „Ungläubigen“ bis auf den heutigen Tag strengstens verboten ist. Das macht sich der heutige politische Islam zunutze, der unter dem Schlachtruf „sich von Ungläubigen regieren zu lassen ist Sünde“ 2017 eine Revolte gegen den christlichen Gouverneur Purnama von Djakarta angezettelt hatte. Purnama wurde dann auch noch wegen Gotteslästerung verurteilt, weil er behauptet hatte, der Islam verbiete es nicht, bei Wahlen für Nicht-Muslime zu stimmen. (Quelle)

Letzte Bearbeitung: 19. April 2024

*