Nisi Dominus aedificaverit — Ps. CXXVI. (127)

„Wenn nicht der Herr das Haus baut, ist die Mühe der Bauleute umsonst“ (126; 1)

Auch Psalm 126 ist von der Einfachheit geprägt, die diese Wallfahrts- und Tempellieder auszeichnet. Zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick treten sprachliche Schwierigkeiten hervor, auf die wir in diesem ganz speziellen Fall etwas näher eingehen wollen – obwohl uns zugegebenermaßen die Kompetenz zu einem sprachwissenschaftlichen Erklärungsversuch dieser Schwierigkeiten abgeht. Und obwohl auch diese Erklärungsversuche darunter leiden, daß die konkrete hebräische Vorlage, aus der die alexandrinischen Juden des 2. und 3. vorchristlichen Jahrhunderts ihre Bibel ins Griechische übertrugen, den Fachwissenschaftlern nur in wenigen Bruchstücken bekannt ist.

Der erste Vers ist ganz oder teilweise in den Sprichwortschatz vieler Völker eingegangen: „Wenn nicht der Herr das Haus baut, ist die Mühe der Bauleute umsonst…“ Das menschliche Bemühen auch um das irdische Wohlergehn ist vergeblich, wenn es nicht unter dem Segen des Herrn steht, denn – so der Abschluß dieses ersten Abschnitts: „den Seinen gibt es der Herr im Schlaf“. So versteht es eine weit verbreitete hebräische Überlieferung, die im deutschen Sprachraum spätestens seit der Luther-Übersetzung das Verständnis geprägt hat.

Bereits die hebräische Textform ist an dieser Stele nicht eindeutig, und in den westlichen Varianten hat sich diese Problematik nur noch verstärkt. Man kann den Satzteil mit dem Schlaf in der Weise auf die erste Hälfte von Vers 2 beziehen, daß er einen vorgestellten Tageslauf abschließt: Erst steht der Mensch früh auf zur Arbeit, dann verzehrt er sein unter Mühsal dem Boden abgerungenes Brot (gerade so, wie es Gott Adam und Eva in seinem Urteil beim Ausschluß aus dem Paradies verkündet hat), bevor der Herr den Erschöpften schließlich den Schlaf gewährt. Und aus diesem Schlaf gehen dann, so legt es die Vulgata nahe, mit göttlicher Gnade die „Früchte des Leibes“ hervor, von denen dann im zweiten Teil des Psalms die Rede ist. So in etwa die Lesart der frühen lateinischen Übersetzer.

Mit einer leichten Korrektur der hebräischen Textgestalt kann man den Gedanken jedoch auch vor unserem oben gebrauchten „bevor“ beenden und einen neuen Gedanken beginnen, der aus dem vorhergehenden eine allgemeingültige Schlußfolgerung zieht: Den Seinen gibt der Herr alles Gute, vom Gelingen des Hausbaus und dem Schutz der Stadt bis zum Lebensunterhalt quasi als Schlafenden – ohne kräftezehrende Mühe. Und so kommt man schließlich zu der auch von der Einheitsübersetzung gewählten klassischen Variante: Den Seinen gibt gibt es der Herr im Schlafe. Das Allgemeine tritt in dieser Lesart an die Stelle des Konkreten – das vielleicht einigen frommen Seelen unter den Psalmenbetern eine etwas zu konkrete Gedankenverbindung herzustellen schien. Daß ohne den Segen des Herrn alles Tun und Streben vergeblich ist, bleibt beiden Lesarten gemeinsam.

Der zweite Teil des Psalms widmet sich dann in einer den Heutigen vielleicht ebenfalls etwas befremdlich erscheinenden Weise der Würdigung dieses Gottesgeschenks, das die Frucht des Leibes darstellt – und auch hier ist das Verständnis in beiden Texttraditionen durch sprachlich schwierige Wendungen erschwert. Die Einheitsübersetzung folgt hier wieder einer leichter verständlichen bis ins Judentum zurückreichenden Lesart, die von Luther für den deutschen Sprachraum populär gemacht wurde, wenn sie die Söhne eines Mannes „aus den Jahren der Jugend“ mit Pfeilen vergleicht, mit denen er seinen Köcher gefüllt hat, um so die Auseinandersetzungen besser bestehen zu können, die im Lauf seines Lebens unweigerlich auf ihn zu kommen werden.

Die ältere Einheitsübersetzung glättet hier die Aussage, indem sie vom „Rechtsstreit“ spricht. Das läßt sich begründen, aber ebenso gut kann man auch an kriegerische oder jedenfalls gewaltsame Auseinandersetzungen denken. Beides ist möglich, die Zeiten waren rauh, und noch heute haben nicht nur im Orient Rechtsstreitigkeiten das Potential, zu blutigen Kämpfen auf Leben und Tod auszuarten. In jedem Fall gilt: Die von Gott geschenkten Söhne sind eine überaus wertvolle Gabe Gottes, die dem Frommen dazu verhilft, die Herausforderungen des Lebens besser zu bestehen – von der Not, der kinderlose Alte im Alter ausgesetzt sind, ganz zu schweigen. Mit diesem andeutungsweise kriegerischen Bild kehrt der Psalm zu seinem etwas abrupten Abschluß wieder in die Nähe des einleitenden Gedankens von den Wächtern an der Stadtmauer zurückkehrt. All diese Bilder und Gedanken lassen sich auf den einen Satz konzentrieren, der im Deutschen zum Sprichwort geworden ist: An Gottes Segen ist alles gelegen.

Aus der sprachlich noch schwierigeren Vulgata-Version soll hier nur ein Punkt etwas näher angeschaut werden: Wenn diese Version (in Vers 4) von den Söhnen des Mannes nicht nur als Pfeilen in der Hand des Helden spricht, sondern diese auch als Söhne der Vertriebenen bezeichnet, fällt es – insbesondere nachdem in Vers 2 vom Brot der Mühsal die Rede war – schwer, nicht ein weiteres Mal an die Verbannung aus der Gottesgegenwart des Gartens Eden zu denken, die alle Adamssöhne zu Vertriebenen gemacht hat. Und von hier aus eröffnet sich von diesem sehr jüdischen Psalm aus eine Brücke zum sehr alten Gebet der Kirche um die Fürsprache der Gottesmutter für eben diese Vertriebenen: Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus… et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende… Selten wird die Nähe und gleichzeitige Ferne von jüdischem und christlichem Verständnis vom Gnadenhandeln Gottes an Seinem Volk so faßbar wie in dieser Gedankenverbindung.

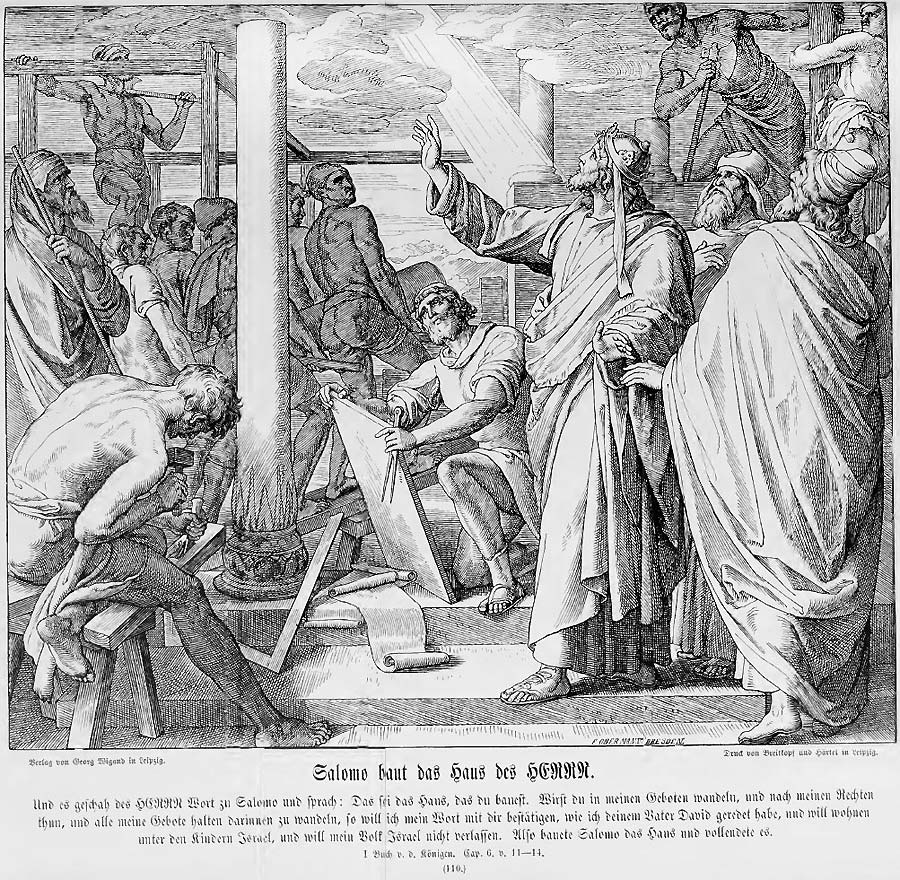

Noch ein letzter Gedanke zu der in beiden Spachtraditionen üblichen Bezeichnung von Psalm 126 als „Stufenlied Salomonis“. Ebenso wenig wie bei den sogenannten „Psalmen Davids“ gibt es für diese Zuschreibung irgendeinen Beleg. Aber die nachgerade elementare Schlichtheit der hier zum Ausdruck kommenden Vorstellungen – und nebenbei bemerkt auch die Unsicherheit der Textgestalt – spricht dafür, daß hier in volksliedhafter Gestalt sehr altes Glaubens- und Gebetsgut überliefert ist.

Letzte Bearbeitung: 19. April 2024

*