Saepe expugnaverunt — Ps. CXXVIII. (129)

„Die Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, ihre langen Furchen gezogen.“ (128; 3)

Psalm 128 ist trotz einiger Schwierigkeiten, die vor allem die westliche Texttradition betreffen, Ausdruck eines im Grunde sehr einfachen Gedankens: Die Juden, die der Verfolgung und Unterdrückung entronnen sind, danken dem Herr für ihre Errettung und bitten ihn um Bestrafung der Bösen – ohne daß der Psalm dadurch gleich unter die Fluchpsalmen gezählt werden könnte.

Ausgangspunkt sind dabei zweifellos kollektive Notsituationen wie die Knechtschaft in Ägypten oder später auch das Exil in Babylon. Die Aufforderung, sich als Individuum in diese Notlage einzubringen – modern könnte man von „Erinnerungskultur“ sprechen – und in dieses Erbe einzutreten, ist ein Grundelement der jüdischen Frömmigkeit. Das frühe Judentum mag keine konsistente Vorstellung vom Weiterleben der Seele nach dem Tod des Körpers entwickelt haben – aber es hatte eine sehr lebhafte Vorstellung von einer Weiterexistenz in überindividueller Weise im Strom der Generationen. Jeder Jude konnte sich an das Elend der Sklaverei in Ägypten erinnern, als hätte er es selbst erlebt.

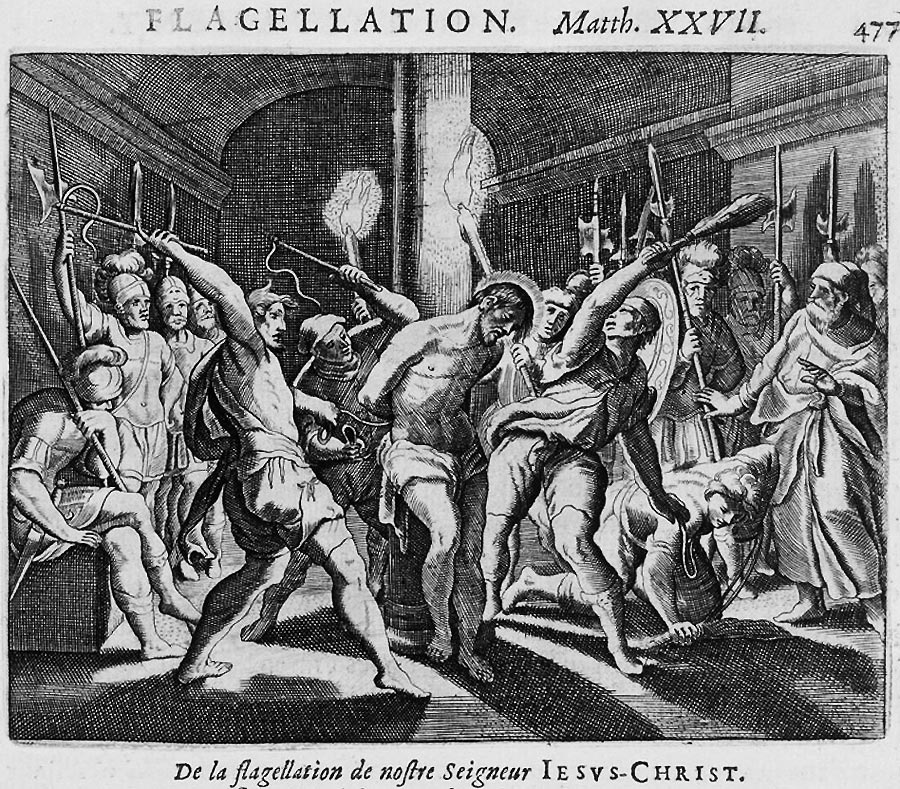

Das Bild des dritten Verses bereitet Verständnisschwierigkeiten: Im Hebräischen ziehen Pflüger ihre Furchen auf dem Rücken der Unglücklichen, in der Vulgata sind dort Schmiede mit ihren schweren Hämmern zugange. In einem der Targumin, den umgangssprachlichen Übersetzungen aus der Zeit noch vor der Zerstörung des 2. Tempels, werden die „Furchen der Pflüger“ als die Striemen gedeutet, die die Peitschen der Sklaventreiber auf dem Rücken ihrer Opfer hinterließen, um diese – etwa als „Zugtiere“ vor dem Pflug – anzutreiben. Das leuchtet ein.

Die Sklaverei in Ägypten ist vorbei – der Herr hat sein Volk in die Freiheit geführt. Doch der Hass gegen Israel hat damit noch kein Ende gefunden. Auch im „gelobten Land“ sieht es sich von Feinden umgeben, die den Juden auf vielerlei Weise zu schaffen machen. Diesen Feinden gilt ein zweifacher Fluch, den man wegen seines (im Vergleich zu anderen) eher gemäßigten Inhalts vielleicht als „Verwünschung“ bezeichnen konnte: Die Feinde sollen dürr und kraftlos werden, so daß man mit geringer Kraft mit ihnen fertig wird, und sie sollen – das ist ein zunächst unerwarteter Wechsel der Ebenen – der allgemeinen Verachtung anheimfallen: Niemand, der ihnen begegnet, soll ihnen den traditionellen Gruß entbieten: Shalom alechem; oder auf Arabisch: Salem aleikum. Friede sei mit Euch, wir segnen euch im Namen des Herrn.

Die Einheitsübersezung von 1980 bringt hier eine bemerkenswerte Variante: Sie teilt den letzten Vers mit einem „aber“ und läßt die beiden Teile von verschiedenen Sprechern sagen. Als Schluß der Verwünschung: „Keiner wird sagen, „Der Segen des Herrn sei mit Euch“. Doch dann ein neuer Sprecher: „Wir aber segnen Euch im Namen des Herrn“. Der dahinter stehende Gedanke hat durchaus seinen Reiz. Er sieht den Psalm als Teil eines liturgischen oder zeremoniellen Ablaufs, in dem zunächst ein Sprecher oder Tempelpriester eine (Wallfahrer-)Gruppe dazu auffordert, ein Erinnerungs- und Dankgebet zu sprechen. Damit bekäme der etwas unvermittelte Einschub „so mögen alle sprechen“ in Vers 1 einen Sinn. Dem folgt das Gebet wie oben dargelegt bis hin zur Verwünschung der Feinde und der Verweigerung des Grußes. Doch dann wendet sich der erste Sprecher wieder an die Gruppe und entläßt sie seinerseits mit dem Segensgruß – der den Feinden verweigert wird.

Das ist eine sehr schöne und durchaus passende Interpretation, die wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat. Der einzige Fehler: So steht es nicht im Text und wohl auch in keinem der Kommentare, die sich in den letzten 2000 Jahren zu Psalm 129 angesammelt haben. Hier in unserem völlig unoffiziellen Psalterium haben solche Interpretationen einen legitimen Ort – in einer amtlichen Übersetzung sollte man sie bestenfalls in den Fußnoten anbringen. Tatsächlich hat die neuere Fassung der Einheitsübersetzung das Problem erkannt und ist zur im hebräischen wie lateinischen traditionellen Lesart zurückgekehrt – ohne Sprecherwechsel. Und ohne Hinweis auf den Übersetzungswechsel in einer Fußnote.

Letzte Bearbeitung: 19. April 2024

*