Memento Domine David — Ps. CXXXII. (133)

„Seht doch, wie gut und schön es ist, wenn Brüder miteinander in Eintracht leben.“ (132; 1)

Nach dem sowohl in der alttestamentlichen als auch der neutestamentlichen Perspektive tief in die Geheimnisse der Heilsgeschichte zurück- oder vorausweisenden Psalm 131 führt das nachfolgende Lied zunächst einigermaßen abrupt in die Alltagswelt der Gegenwart: Die drei Verse beginnen mit einem Lob- und Danklied auf die brüderliche Eintracht, die die wohl meist miteinander verwandten Mitglieder einer Pilgergruppe verbindet. Nicht nur auf der Reise, sondern auch zu Hause.

Das orientalische Wohnhaus war und ist das vielfach auch heute noch kein Haus im europäischen Sinne, sondern – zumindest bei der wohlhabenderen Bevölkerung – eher ein großer Hof, der mit einer großen und nach außen fensterlosen Mauer umgeben ist, an die innen dann verschiedene Häuser, Schuppen und auch Ställe angelehnt waren. Über die begehbar ausgeführten Dächer waren diese Bauten miteinander verbunden, zum Teil auch mit denen von Nachbarhöfen, die zumeist von Mitgliedern der gleichen Sippe bewohnt wurden. Eher selten gab es auf dieser zweiten Ebene auch noch einmal einen weiteren Aufbau – ein „Obergemach“. Die Mitte dieses Innenhofes blieb in der Regel frei, vielleicht gab es eine Zisterne und einen kleinen Garten.

Im Idealfall wohnten die Söhne eines Mannes mit ihren Frauen und Kindern in einem oder mehreren nebeneinanderliegenden derartigen Hof – der heutige Begriff „Kleinfamilie“ hätte bei Juden der Zeit Christi (und vorher) ungläubige Verwunderung ausgelöst. Eine reine Idylle war dieses Wohnen im „Mehrgenerationen-Hof“ freilich nicht. Das Zusammenleben auf engem Raum brachte vielfältige Anlässe zum Streit um Erbe, Feldernutzung und Vieh, von Eifersucht und Ehebruch ganz zu schweigen. Wenn es trotzdem alles in Allem gut ging, war das Grund zur Freude und Dankbarkeit und wurde so auch zum Sinnbild der Eintracht in größeren Einheiten: In den Stämmen und im ganzen Volk Israel, und später auch in der Kirche, beginnend mit der kleinsten Mönchsgemeinde und bis hinauf zur brüderlichen Eintracht aller Christenmenschen.

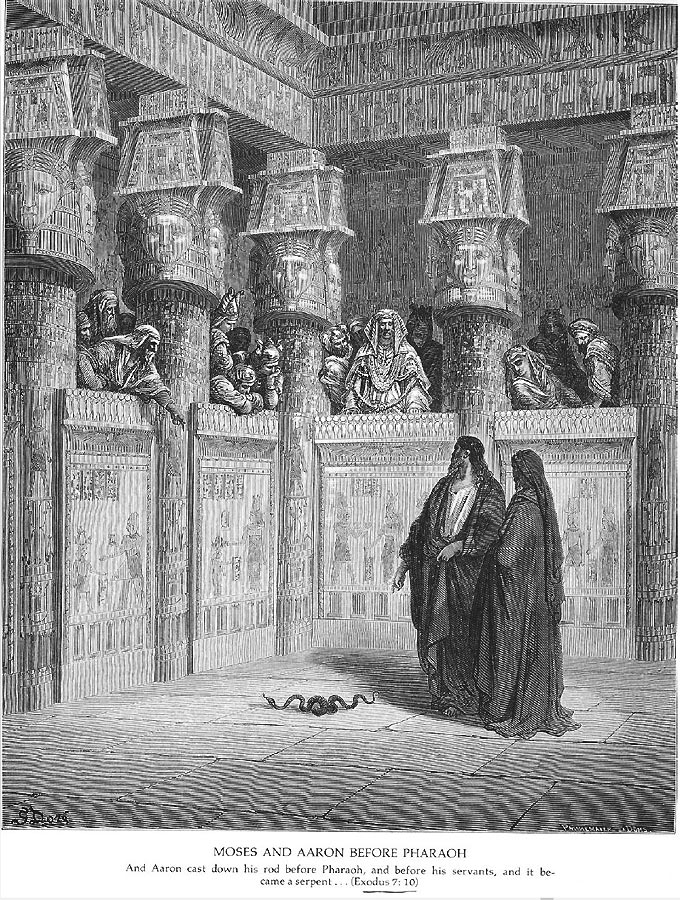

Schon mit dem zweiten Vers löst sich der Psalm aus der Alltagswelt und verweist auf die spirituelle Ebene: Auf die Salbung mit heiligem Öl, durch die Moses nach Exodus 40, 13 seinen Bruder Aaron und dessen Söhne zu Priestern des Herrn weihte. Der darin begründete Segen erfüllt – das ist der leicht einsehbare Sinn der Rede vom Tau des Hermon – die ganze Gottesstadt und das ganze Land, vom Tempel ausgehend in alle Welt und bis in Ewigkeit; Amen.

Letzte Bearbeitung: 20. April 2024

*