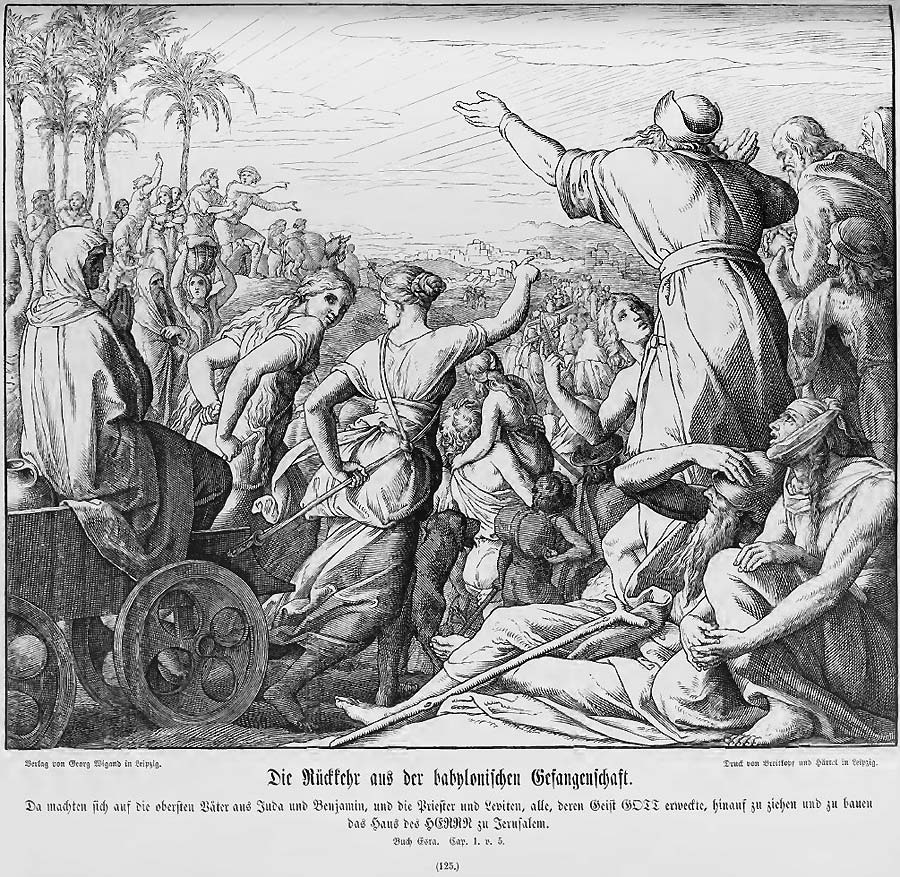

Super Flumina Babylonis — Ps. CXXXVI. (137)

„An den Strömen von Babel da saßen wir und weinten“. (136; 1)

Psalm 136 ist unter den Klageliedern der nach Babylon verschleppten Juden – genauer ist es ein Lied der Rückkehrer, die an die vergangene Schmach und Qual zurückdenken – das intensivste. Es besteht aus drei deutlich voneinander abgesetzten Teilen.

Der erste Teil mit den Versen 1 – 4 ist eine Rückerinnerung an die Zeit des Exils. Diese „babylonische Gefangenschaft“ darf man sich freilich nicht so vorstellen, wie ein neuzeitliches Kriegsgefangenenlager. Zwar hatten viele in Gefangenschaft genommene Juden ein überaus schweres Schicksal, nämlich die, die in die Sklaverei verkauft wurden, um die Kriegskasse der Babylonier oder den Beuteanteil einzelner Soldaten aufzufüllen. Von ihnen hat man nie wieder etwas gehört. Der vermutlich größere Teil der Verschleppten gehörte jedoch den oberen Schichten an. Die Angehörigen der Oberschicht und qualifizierte Handwerker oder Künstler waren jedoch oft zu wertvoll, um als Arbeitssklaven verkauft und verschlissen zu werden: Sie wurden als Geiseln gehalten und hatten der babylonischen Oberschicht mit ihren besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten als „Spezialisten“ zu dienen. Gegebenenfalls auch als Unterhaltungskünstler, wie hier in Vers 3 angedeutet. Zumindest für die jüdischen Tempelmusiker, aus deren Kreis wohl der Dichter von 136 hervorgegangen ist, bildete das ein kaum lösbares Problem: Ihre Kunst diente nicht der Unterhaltung, sondern dem Gottesdienst - losgelöst vom Tempel verlor ihre Musik nicht nur ihren Sinn, sondern wurde im säkularen Umfeld und vor heidnischen Ohren sogar zur Gotteslästerung.

Der zweite Abschnitt mit den Versen 5 und 6 geht von dieser Situation aus und übersteigt sie gleichzeitig. Die Verse geben wohl einerseits einen Schwur wieder, mit dem sich ein solcher Tempelmusiker gegen die an ihn herangetragene Zumutung wehrte und wiederholen dieses Gelöbnis noch einmal ausdrücklich unter den Bedingungen der wiedergewonnenen Freiheit: Wenn ich Jerusalem und den Tempel, das innerste Zentrum meiner Existenz als Musiker und Mensch, je vergesse und verrate, dann soll mir die rechte Hand – das Werkzeug des Saitenspielers – verdorren und die Zunge des Sängers gelähmt sein. Der Dichter „verarbeitet“ in diesem Sinne die Erfahrung des Exils und leitet daraus eine Orientierung für sein weiteres Leben und seine Kunst ab: Alles zur höheren ehre Gottes.

Soweit so fromm.

Der dritte und letzte Abschnitt mit den Versen 7 – 9 (die in der reformierten Liturgia Horarum wegzensiert worden sind) erweitern diesen Schwur der Selbstverpflichtung dann zu einer Verfluchung des Gegners: Der Herr möge diese Schmach, die dem Sänger oder seiner Familie, dem Volk Gottes insgesamt, vor allem aber ihm, dem Herrn und Gott Israels selbst, angetan wurde, nicht vergessen, sondern in der zeit- und ortsüblichen Grausamkeit vergelten!

Die mit diesem Fluch aufgeworfenen Probleme verschwinden freilich nicht damit, daß man den Psalm um die anstößigen Verse verkürzt. Zwei Fragen stechen hier hervor: Was ist das für eine Frömmigkeit, die sich in einem solchen Fluch ausdrückt? Und wie kann es „Gottes Wort“ – das wir doch in den Schriften des alten Testaments zu vernehmen glauben – sein, daß hier und an vielen anderen Stellen diese Art von Frömmigkeit ermutigt, ja sogar auferlegt? Der Versuch, die Fragen erschöpfend zu beantworten, würde eine Erläuterung der Psalmen (und deren Autor) rettungslos überfordern. Nur zu jeder dieser Fragen eine Anmerkung: Das Denken in den Kategorien des Tun-Ergehens-Zusammenhangs ist ein Grundelement des jüdischen Glaubens – und zwar ein Element, das trotz seiner Rohheit bereits einige Ebenen über die Vorstellung einer unberechenbaren und willkürlich-gewalttätigen Gottheit hinausführt. In einem so strukturierten Denksystem hat die Verfluchung des Gegners als Appell, daß die Gottheit sich quasi an ihre eigenen Spielregeln halten möge, durchaus ihren logischen Platz.

Die zweite und schwierigere Frage ist dann aber, wie der Herr sich auf diese menschlich-allzu-menschliche Denkweise einlassen und sie hier und anderswo als Gottes Wort und (vermeintlichen) Ausdruck seiner unendlichen Weisheit und Wahrheit durchgehen lassen kann. Die Antwort wäre in der Richtung zu suchen, daß die Menschwerdung des Menschen so, wie Gott sie angelegt und gewollt hat, nicht mit einem Schnipsen der göttlichen Finger gewollt und vollbracht wurde, sondern auf dem langsamen und mühsamen Weg des Wachstums unter den Bedingungen träger Materie.

Die Engel mögen als reine Geister großer Stärke und Intelligenz fix und fertig in die Existenz gebracht worden sein – die Menschen sind es erkennbarer Weise nicht, auch daraur deutet die Erzählung vom Sündenfall hin – und das Fleisch/Materie gewordene Wort Gottes auch nicht. Eine kurze Einführung in die Relativitätstheorie hätte Salomon bei all der ihm nachgesagten Weisheit ziemlich ratlos zurückgelassen – und die unerhörte Botschaft, nicht nur die eigene Sippe zu „lieben“ – also das beste für sie zu wollen – sondern auch die Feinde, hatte ihren historischen Ort ganz entschieden in der Zeit nach der Abfassung der Schritten des alten Testaments. Obwohl sich Keimformen auch schon dort vorfinden lassen.

Diese sehr skizzenhaften Überlegungen verweisen auf die unbequeme und schwer handhabbare Einsicht, daß – wenn auch der Gott Israels ein und derselbe Gott ist, der uns in der Gestalt des menschgewortdenen Sohnes und Christus begegnet – Judentum und Christentum durchaus nicht die gleiche Religion sind und daß auch das Gebet der Psalmen immer wieder an die Herausforderung stößt, daß es in der Entwicklungslinie, so „organisch“ sie auch in vielem verlaufen sein möge, einen unleugbaren Bruchpunkt und einen nicht aufgelösten Konflikt gibt. Einen Konflikt, der sich auf die Frage zuspitzt, ob die Selbstmitteilung Gottes an die Menschen mit dem Gesetz, das Moses gegen Ende der Bronzezeit empfing, erschöpft und abgeschlossen ist, oder ob nicht der Herr in der „Fülle der Zeit“ – Stichworte Messianisches Judentum, Griechische Philosophie und Wissenschaft, Römisches Recht und Staatlichkeit – eine Fortschreibung, ein „Update“ des bisher von seinem Geist befruchteten Wissens und Glaubens vorgenommen hätte. Wenn Christus mehrfach davon spricht: „Ich aber sage euch“, kann man diesen Gedanken jedenfalls nicht leichthin von sich weisen. ER hatte dazu alle Vollmacht – Seine Stellvertreter haben sie nicht.

Eine Theologie, die ihr Handwerk ernst nimmt, könnte dazu sicher – beginnend bei den Kirchenvätern und ihrer Lehre von der Peideia, Erziehung, die der Herr seinem Volk angedeihen ließ – vielfältige Ansatzpunkte sowohl in der Tradition wie im Denken der Gegenwart ausfindig machen. Statt dessen haben die Architekten der Liturgiereform das, was einen wichtigen Anstoß zum Nachdenken bieten könnte und müsste, nicht nur an dieser Stelle durch Zensur unsichtbar gemacht.

Letzte Bearbeitung: 20. April 2024

*