Laudate Dominum in sanctis ejus —

Ps. CL (150)

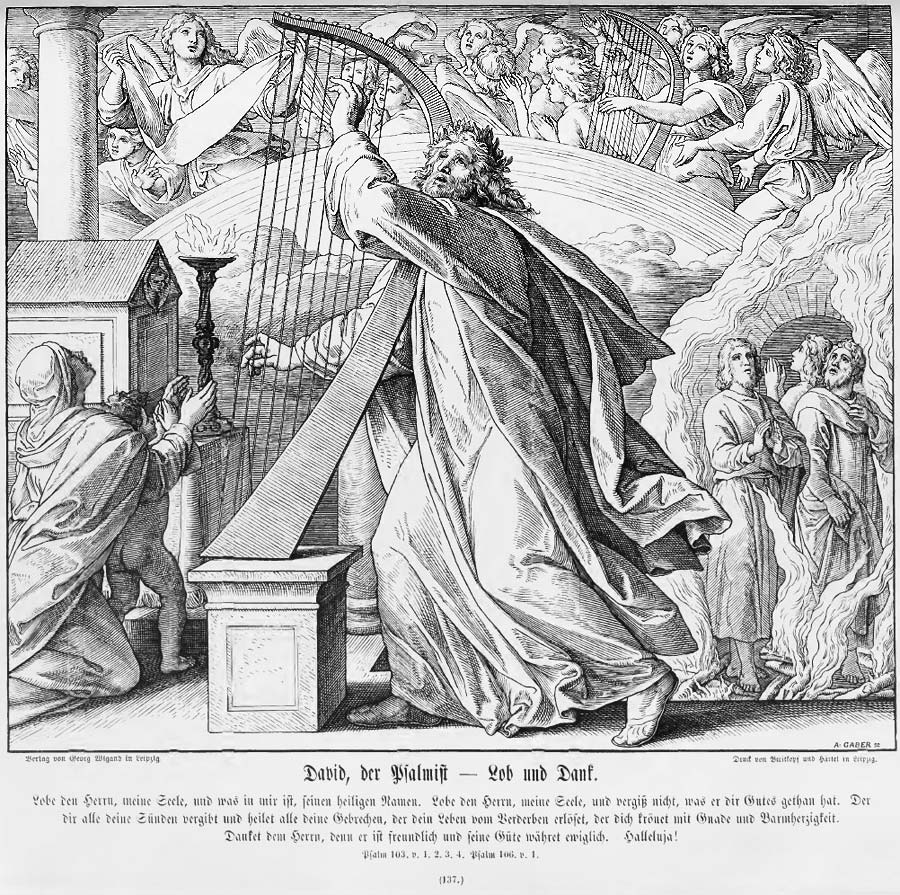

„Lobt Ihn mit Pauken und Trompeten, mit Flöten und Saitenspiel, alles was Odem hat, lobe den Herrn“. (150; 3-7)

Mit Psalm 150 findet das 5. Buch der Psalmen und damit der ganze Psalter seinen Abschluß. Die Septuaginta kennt noch einen außerhalb stehenden Psalm 151, der (allerdings ohne Zählung) auch in einer kleinen Psalmensammlung von Qumran vorkommt, also über ein beträchtliches Alter verfügt. die ostkirchliche Tradition hat ihn in Art eines Anhangs an den kanonischen Bestand angehängt. Die masoretische Überlieferung weiß nichts von ihm, und die lateinische zumindest in der Vulgata ebenfalls nicht. Aus lateinischer Sicht bleibt es also bei der Gesamtzahl 150, und der Psalm mit dieser Nummer bildet den unwiderruflichen Abschluß.

Form und Inhalt von Psalm 150 unterstützen die Annahme, damit tatsächlich den Abschluß der authentischen Sammlung der Psalmen im Alten Testament erreicht zu haben. Anders als die übrigen Endpsalmen der einzelnen Bücher wird Psalm 150 nicht von einer Doxologie abgeschlossen – das ganze aus nur sieben Versen bestehende Lied ist von Anfang bis zum Schluß eine einzige große Doxologie; jeder Vers enthält die Aufforderung zum Lobe des Herrn. Damit schließt 150 einerseits bruchlos an die Kette der vier vorhergehenden Lobpsalmen an, er wird jedoch nicht wie diese mit einem Hallelujah-Ruf eingeleitet, und er enthält auch im Unterschied zu diesen nicht den geringsten Hinweis auf das Volk Israel als Träger dieses Lobes oder Objekt einer besonderen Beziehung zu Gott. Das ist insoweit bemerkenswert, als die vier vorhergehenden Psalmen diese Sonderbeziehung wie es scheint in sich von Psalm zu Psalm verstärkenden Maße zum Ausdruck bringen – bis zu dem Höhepunkt in 149, den man so lesen kann, als ob dem Volk Israel zumindest in eschatologischer Perspektive eine Stellvertreterschaft Jahwes als Herrscher und Richter über die Völker zugesprochen würde. Aber auch die unbelebte Natur, die in 148 und anderen und vermutlich wesentlich älteren Psalmen wie 97 zum Gotteslob aufgefordert wird, bleibt unerwähnt: „Alles was Odem hat, lobe den Herrn.“

Die hebräische Fassung verwendet hier ein Wort (neshamah), das den Atem als Merkmal des Lebens ganz allgemein bezeichnet – aber es klingt in unseren Ohren sehr ähnlich wie „nishmat“ – und das ist nicht der Atem allgemein, sondern der Gottesgeist, den der Schöpfer dem noch unbelebten Erdenlehm (adamah) einhaucht, um ihn zum Menschen (adam) zu machen. Die Septuaginta und danach auch die Vulgata bringen das sehr gut zum Ausdruck, wenn sie hier „pneuma“ oder „spiritus“ übersetzen – da klingt mehr vom Gottesgeist an als im deutschen „Atem“. Die unvernünftige Kreatur ist damit nicht ausgeschlossen – aber der Ton geht doch eher in Richtung „alles, was Gottesgeist hat“ – und damit wird möglicherweise auch eine Grenze gegenüber den Menschen gezogen oder zumindest angedeutet, die diesen Gottesgeist nicht haben. Der am Ende des vorangehenden Psalms 149 so betonte Gedanke des Gerichtes und der Vergeltung wird nicht explizit ausgesprochen – wäre aber doch im Unterton angedeutet.

Letzte Bearbeitung: 22. April 2024

*